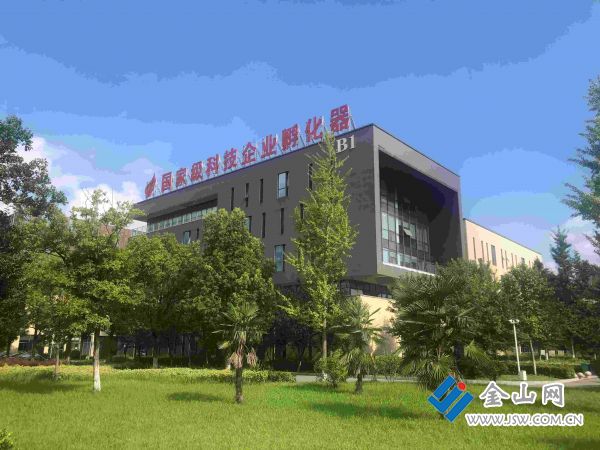

春风带着暖意掠过丹阳大地,位于江苏丹阳高新区的高新技术创新园内,科技创新与和煦春光交相辉映、同频共振,处处涌动着生机与活力……

在国家级专精特新“小巨人”企业丹阳慧创医疗设备有限公司,创始人、北京航空航天大学长聘副教授汪待发带领团队,正面向阿尔茨海默病这个世界性的疑难杂症开展攻关,其研发的近红外光脑功能治疗仪今年将进行Ⅲ期临床试验。

在锌镍电池行业标准牵头起草单位森克创能(江苏)新能源科技有限公司,车间里一派忙碌景象,该公司研发的10Ah~1000Ah方形锌镍蓄电池已广泛用于电动轮椅、国家电网备用电源、户用储能等多个场景,其投资建设的年产1GWh锌镍电池生产项目也在有序推进中。

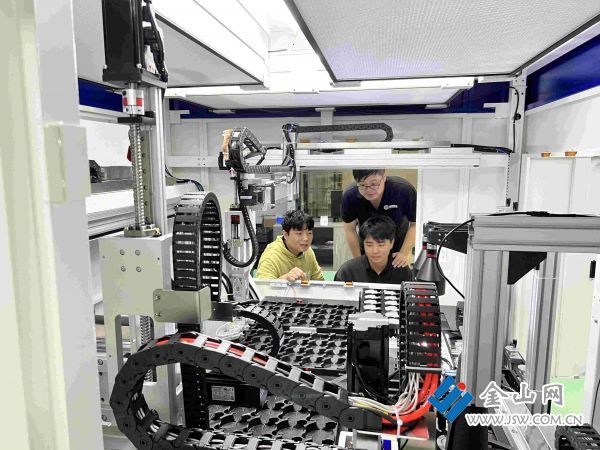

在江苏盈华制造有限公司,其自主研发制造的镜片智能检测设备在过去一年历经三次技术迭代,即将推向市场,助力镜片检测更加高效智能……

“入孵企业火热的研发生产现场是创新园着力培育新质生产力、打造高质量发展强引擎的生动注脚。”丹阳高新技术创新园运营公司总经理卢志锋介绍,作为丹阳示范型样板载体,创新园立足区域科技创新中心的定位,不断优化园区运营模式,构建“热带雨林式”创新孵化生态系统,既孵化出了像慧创医疗这样发展喜人的“高大乔木”式优秀项目,也培育出符合区域产业方向的如森克创能、斯丹德检验等重点“苗木”式项目,还吸引了一批如盈华制造、奎恩智能等“种子”类的初创团队。

在企业孵化过程中,创新园始终坚持推动科技创新与产业创新融合发展,瞄准丹阳“4+3+1”产业共性技术需求点,集聚知名高校科研力量,先后布局了江苏省(丹阳)高性能合金材料研究院、国家轨道交通电气化与自动化中心丹阳中心、苏南高端装备研究所等重大创新平台,畅通了中科院系统、北航、北理工、西南交大、哈工大等高校科技成果转化通道,以公共技术服务支撑丹阳产业发展。“这些公共技术服务平台不仅成了企业身边最紧密的研发助手,大大降低了企业研发成本,也为丹阳未来科技产业布局做足了要素准备。”卢志锋说。

“科创雨林”的持续壮大,离不开高成长型科技项目的培育。为此,创新园打造了一支专业化、高效能、有行业影响力的本土化服务团队,有意识地寻找各类“种子”,从只需一个工作室的创业项目到需要整层空间的研发中心,符合地区主导产业发展方向,能形成产业强链、延链、补链的创业项目都是园区招引的对象。同时,“创业陪跑”机制为各类创业主体提供了极具包容性的发展环境。

“经过筛选入驻的项目,园区会给予全方位的呵护、助力。”卢志锋说,园区推出了“三年免租”政策,帮助初创企业跨越早期的“死亡谷”。同时,不管是前期的工商注册、人事招聘,还是人才科技政策、企业经营中遇到的困难,园区服务团队都会为企业提供全方位的、一站式服务与辅导,并通过承办产学研专题活动、举办各类创业路演活动,为园内外企业搭建合作互动、共赢共生的舞台,促进创新资源加速向园区汇聚。如今,工业外观设计为先进装备团队配套,超精密加工为激光装备团队配套,视觉检测团队为视光学产业服务……创新园已形成“楼上下”就是上下游,“园内外”串起产业链融通发展的新气象。

新气象带来新发展,新作为创造新业绩。截至去年底,创新园累计孵化科技型企业220余家,其中国家高新技术企业20家、科技型中小企业45家、优质及创新型中小企业70家,共承担国家、省市级项目43项;园区连续四年获评国家及省级绩效评价A类,通过省级创新创业孵化服务标准化试点验收,荣膺省首批“标杆孵化器”称号。去年全年累计对接项目160个,22个项目通过评审,其中符合高层次人才、海外人才项目申报条件的13个;为步入中试和产业化项目积极匹配对接域内适宜的厂房资源,破解项目落地“最后一公里”难题。

站在新一年的春光里,创新园将再接再厉,乘势而上:继续发力项目招引,重点对接高校科研院所成果转化项目、具备二次孵化潜力的初创企业,强化与丹阳本地产业上下游联动,推动智能装备、新材料等领域的协同创新;优化基金治理架构,拓展投资机构资源池,建立精准触达的融资服务体系,助力高成长性企业跨越发展瓶颈;与新材料专业孵化器材智汇等载体开启联合孵化新模式,通过招商活动、项目路演、沙龙交流、海外项目申报等形式深入挖掘契合资源;挖掘市级公共技术服务平台的高校院所科技成果资源,全力做好企业服务工作。“我们将坚持‘科技创新、人才驱动,引领新质生产力’的发展理念,围绕新技术、新模式、新动能孵化新项目,持续培强园区‘土壤’肥力,让更多‘科技种子’在丹阳长成‘产业森林’。”卢志锋说道。

从创新要素集聚到产业生态成型,创新园正以科技为支点,撬动区域经济转型升级。沐浴着和煦春风,这片创新热土必将书写更精彩的篇章,为丹阳高质量发展注入不竭动力。(张辉 符云莹 姜康)