特约评论员/罗建华

联合国教科文组织近日发布新闻公报,宣布将74项文献遗产新列入其《世界记忆名录》,其中包括中国组织申报的《随州曾侯乙编钟》《少林寺碑碣(566—1990)》以及中国与斯里兰卡联合申报的郑和遗存《布施锡兰山佛寺碑(1409年2月15日)》。至此,中国共有18项文献遗产入选《世界记忆名录》。越来越多来自中国的文化瑰宝正在被世界记忆和珍视。

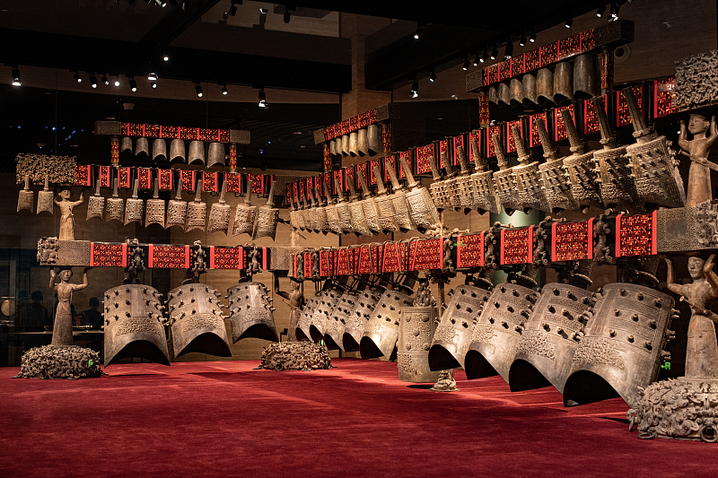

湖北省博物馆曾侯乙编钟 图/视觉中国

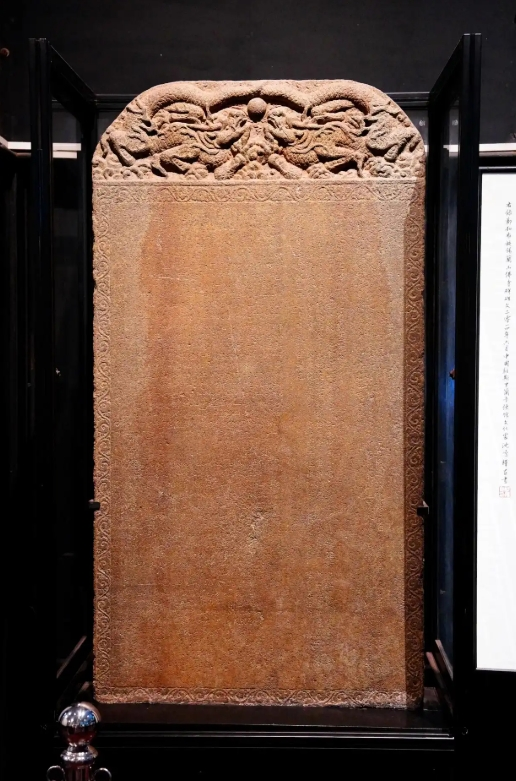

位于少林寺的《达摩一苇渡江像》碑(资料图片) 图/新华社

斯里兰卡科伦坡国家博物馆的郑和遗存《布施锡兰山佛寺碑》 图/新华社

新一批文献遗产列入《世界记忆名录》,世界记忆再添宝贵财富。世界记忆名录属于世界记忆项目。该项目由联合国教科文组织于1992年发起,与世界遗产项目和非物质文化遗产项目并立为三大遗产类旗舰项目,旨在实施联合国教科文组织法中规定的保护世界文化遗产的任务,促进文化遗产利用,提高人们对文献遗产重要性的认识。包括本次入选的文献遗产,我国目前已有《本草纲目》《黄帝内经》《南京大屠杀档案》等18项文献档案入选《世界记忆名录》。入选世界记忆名录意味着它们不仅是中国的文化瑰宝,也成为全人类共同的记忆财富,彰显了中华文明对世界文明的重要贡献。

彰显中华文化风采。中国文献遗产是传承中华优秀传统文化的重要载体,作为世界上唯一以国家形态延续至今的中华文明,中国持续不断推进文物保护利用和文化遗产保护传承,取得重要成就。《清代科举大金榜》展现了延承1300多年的科举制度对东亚和西方文官制度的影响;《本草纲目》和《黄帝内经》证明了中华传统中医药文化在亚太地区的领先地位和对周边国家的重要影响;元代西藏官方档案反映了西藏自13世纪便归入中国版图的事实;《四部医典》证明藏医学的源头在中国;南京大屠杀档案是侵华日军在南京制造大屠杀的铁证,有力反击了日本右翼企图篡改历史的图谋……我国入选世界记忆名录的文献遗产展现出种类多样、特色鲜明、史料珍贵等特点,充分展现了中华文化的时代价值和世界意义。

赋能文明交流互鉴。一部人类文明史,就是一部多元文明共生并进的历史。中华文明始终以开放包容的姿态和海纳百川的情怀与其他文明对话、交流、交融,并在兼收并蓄中彰显勃勃生机,在交流互鉴中实现传承创新。本次入选文献遗产都反映着历史上不同文明之间的交流对话,在展现中华文明突出的包容性、和平性的同时,更有助于丰富世界记忆遗产的多样性、展现人类文明的和谐共生。比如,《少林寺碑碣(566—1990)》既见证了少林寺的形成与发展,又真实记录了中国与印度、日本、韩国、蒙古国等国家之间的文明交流与互鉴进程,无疑有利于凝聚文明交流互鉴的全球力量,推动构建人类命运共同体。

文化兴则国运兴,文化强则民族强。中华民族有着五千多年的文明发展史,创造了璀璨夺目的中华文化,积淀了极其丰富的历史文化遗产。这些文化遗产,凝结着中华民族的精神追求,蕴含着中华民族的智慧结晶,是坚定文化自信、增强历史自觉的丰厚滋养。在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的新征程上,随着我国文化遗产保护工作的不断创新发展,我们期待有更多文献遗产入选《世界记忆名录》,让越来越多来自中国的文化瑰宝在世界闪耀文化之光。(罗建华)