近日,电影《南京照相馆》热映,电影以历史照片为依据,展现了中国老百姓以底片为武器,揭露日军暴行罪证的勇敢抗争。

电影里有这样一个令人印象深刻的画面:苏柳昌受伤后,被送往安全区内某医院救治,遇到一伙日军不顾外籍人士阻拦,肆意搜查中国伤兵并开枪射杀。

影片中并未提到医院的名字,但是南京鼓楼医院作为历史原型,是南京大屠杀期间南京城内唯一对平民开放的医院,中外医护人员曾在此共同庇护收容许多中国军民。

危城微光:“白衣天使”救助南京军民

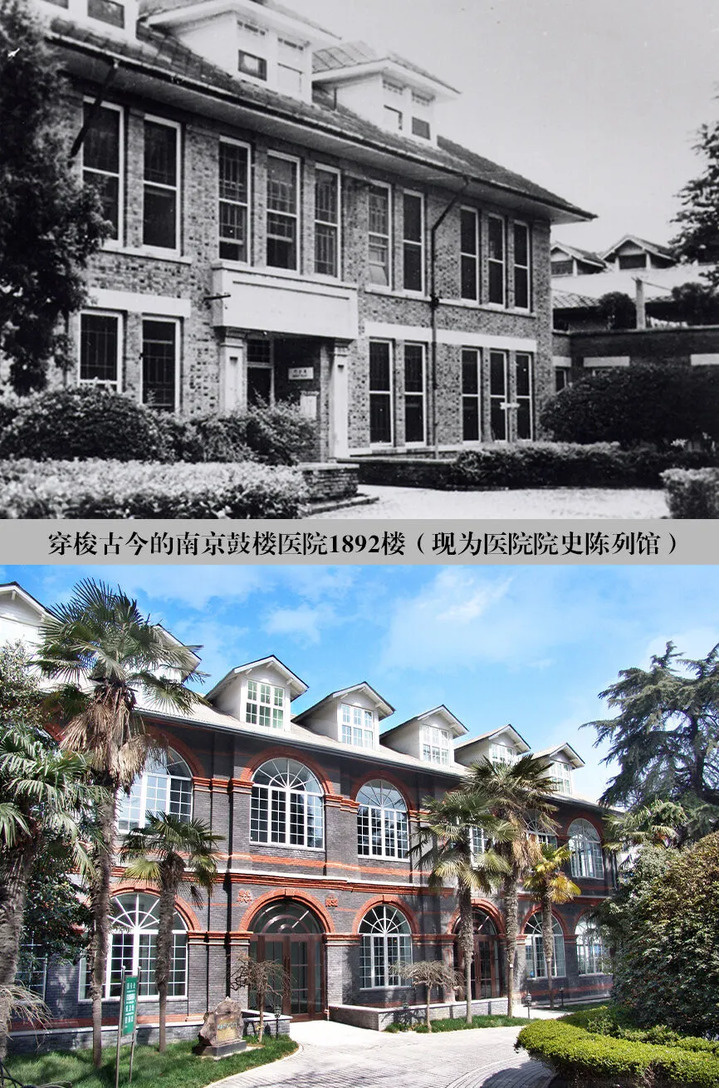

鼓楼医院最初落成于1892年,是南京第一所西医院。1927年,南京国民政府将其更名为南京市立鼓楼医院。

“七·七”事变后,日本进行全面侵华战争,并在1937年8月15日开始轰炸国民政府首都南京,鼓楼医院开始收治因日军轰炸而造成的伤员。

1937年12月,二十余名外籍人士和中方人员共同设立南京安全区,占地约3.86平方公里,最多时收容庇护约25万难民。留守的鼓楼医院被划入安全区内,是当时南京安全区内的唯一医疗救助机构。那时医院仅剩2名美籍医生、1名美国护士、14名中国护士和3名学历较低的中国医生维持医院运转。

△鼓楼医院是侵华日军南京大屠杀期间城内唯一对平民开放的医院

12月13日,侵华日军占领南京,制造了灭绝人性的南京大屠杀惨案。

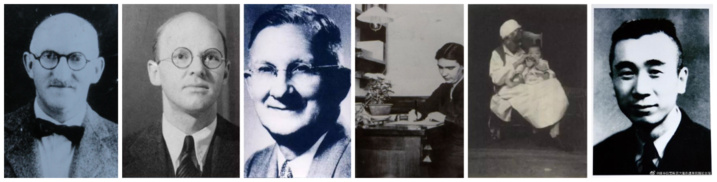

正值南京风雨飘摇之际,外科医生威尔逊、内科医生特里默、检验室主任鲍恩典、护士海因兹与行政主管麦卡伦等西方人士,与医院行政助理王志诚、总务卢希贤,医护助理孙护士长和分管药品器材的杨药剂师等中方工作者共同担负起救助南京难民与伤兵的工作。

从左至右:特里默、威尔逊、麦卡伦、鲍恩典、海因兹、周纪穆

在这段暗无天日的时间里,医院每日都在超负荷运作,外科病患占据了医院的多数床位。仅是12月14日与15日两天,医院收治的150例病人中只有10例属于内科和产科病患,其余都是外科病人。

正如电影镜头呈现那般,鼓楼医院收容的并不止受害平民,还有伤兵。

南京沦陷后,由于日军对放下武器的中国军人及青壮年平民男子进行大规模屠杀,鼓楼医院位处安全区里,救治伤兵不能公开进行,十分危险,但鼓楼医院依然担负起了这项任务:12月14日,一名左臂受到严重枪伤的第88师的年轻士兵来到鼓楼医院请求治疗;16日,第41师一名士兵到医院求治肩伤;17日,一名通信兵左臂中弹受伤求治。

在至暗时刻,鼓楼医院的医护不惜代价救助南京军民,点亮危城微光。

守望互助:为守住医院甘冒生命危险

在南京大屠杀期间,许多中国军民因鼓楼医院的救治而幸存下来。东京审判、南京审判的重要证人伍长德、李秀英也在其中。

1937年12月15日,放下武器的警察伍长德被日军带到城外集体屠杀,躲过机枪扫射的他背部被刺刀猛戳一刀,逃到鼓楼医院得到救治,住了50多天。

12月19日,怀孕6个半月的李秀英在抵抗日本兵强奸时,脸、腿、腹部均被刺伤,被送到鼓楼医院救治时“面部被砍了18刀,腿上也有几处刀伤,腹部有很深的一个刀口”,腹中胎儿在入院第三天流产,在鼓楼医院经过40多天的治疗才渐渐康复。

在鼓楼医院医治的部分难民(美国耶鲁大学神学院图书馆藏)

因为伤员众多,仅靠留守医务人员根本无法照顾,鼓楼医院大量招募医生和护士。不少未能及时撤退的中国军医,如徐先青、祁刚、周纪穆、李甫等,也加入鼓楼医院的医疗队伍。其中,周纪穆加入并担任威尔逊的助手,度过了整整144天,救助约5000人。据记载,1937年12月29日,鼓楼医院全部在岗职工约有100人,其中大多数都是中国人。

周纪穆曾告诉外孙女俞冬,南京大屠杀发生后,每天都有大量伤员被送进鼓楼医院。他和杨药剂师、孙护士长等同事在鼓楼医院协助外国医生救助伤员,并帮助中国士兵逃离日本军队的搜索。

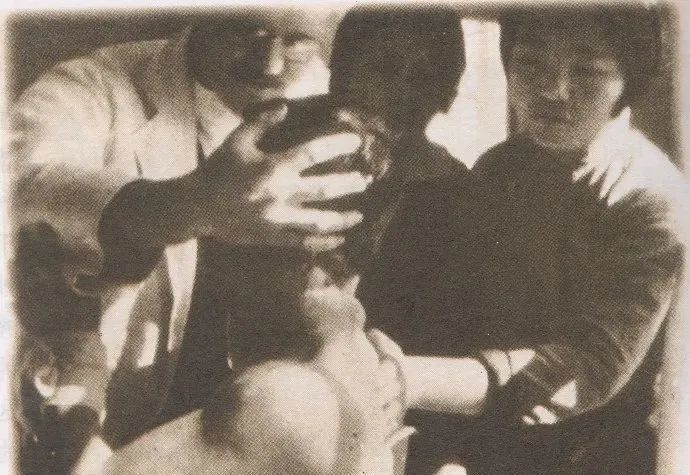

罗伯特·威尔逊和周纪穆

医疗工作繁重,卫生条件差,食品供给严重短缺,日军还时常侵扰搜捕,医护人员必须冒着生命危险工作,数度遭受死亡威胁:12月13日,威尔逊在进行眼球摘除手术时,炸弹碎片穿破手术室的窗户落在手术室里;12月19日,特里默和麦卡伦劝阻闯入医院的日本士兵离开时,遭到开枪射击,子弹从麦卡伦身边飞过。

威尔逊医生在检查病人

从1937年南京沦陷到1941年12月7日日本发动太平洋战争,鼓楼医院的中、美医护人员都一直为救护中国难民与伤病员而艰难工作,用笔记录日军的种种暴行。1942年2月12日,金陵大学连同鼓楼医院,都被日伪当局宣布为“敌产”而加以“接收”。

此时,距离日本无条件投降,还有3年。

历史真相:鼓楼医护向世界揭露日军暴行

南京大屠杀惨案期间,日军当局对南京实施严密的封锁,严禁任何人员进出南京,更严禁任何有关南京的消息走漏。

一张底片、一封信、一篇日记,都会为记录者招来杀身之祸。但鼓楼医院的医护人员坚持以书信、日记、报告、文章等形式记录下日军的暴行,想方设法以各种方式送出南京,提供给国际新闻界。

1937年12月15日,当美、英记者司迪尔、史密斯准备去下关码头乘美国海军“瓦胡”号炮舰离开南京前往上海时,威尔逊匆匆把几十页的材料塞进一个信封,让他们带走。

这些证据最终为揭露日军暴行起到重要作用。

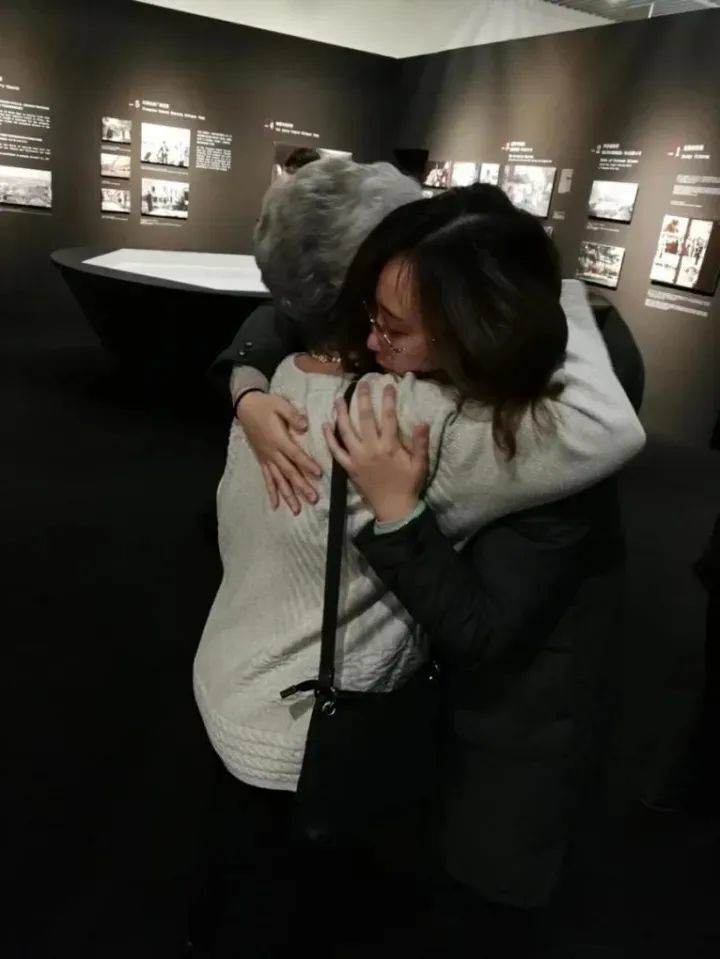

2018年,罗伯特·威尔逊的女儿玛格丽特等国际友人后代受邀参加南京大屠杀死难者国家公祭仪式。在展板上再次看到父亲的名字,玛格丽特情难自禁,泪洒当场,陪同参观的工作人员轻轻抱住了她。(王山峰 摄)

时隔多年,这些曾与鼓楼医院相关的历史记忆也在陆续回到南京:1992年,一位名叫加登英成的日本人向鼓楼医院赠送了《威尔逊日记》的复印件和录像带。《鲍恩典日记》是美籍医生鲍恩典南京大屠杀期间在鼓楼医院工作时撰写,2007年由鼓楼医院公开,目前保存在其院史陈列馆;2008年,鼓楼医院还收到了周纪穆医生在晚年撰写的回忆录——《风雨九十载》手稿,该书分为八个章节,其中第三章《保卫南京》和第四章《鼓楼医院》就记录着日军侵占南京的那段历史。

近些年,国际友人和中方医护人员的后代共同延续和平交流,传递历史真相。

2019年12月13日,国家公祭日当晚举行的“烛光祭·国际和平集会”上,来自加拿大的十七岁女孩梅根·布莱笛演唱了一首她为南京创作的和平之歌——《感同身受》,感动全球网友。

梅根·布莱笛的曾祖父是当年鼓楼医院医生理查德·布莱笛,南京大屠杀期间曾在南京鼓楼医院救治难民。“我对于南京大屠杀在中国以外不为太多人知晓感到震惊。我希望通过这首歌、通过音乐让世界各地的青年一代都对这一段历史感同身受。”梅根·布莱笛表示。

梅根·布莱笛演唱《感同身受》

2024年国家公祭日前夕,罗伯特·威尔逊的曾外孙女阿什莉·雅各布森和周纪穆外孙女俞冬来到鼓楼医院寻访先辈足迹,进行了一个跨越了87年的拥抱。“我认为我们今天的相遇,像我们祖辈的相遇一样重要,因为两次相遇延续了我们两个家族的关系,我们正在将和平、合作、帮助他人的思想,从一代人传递到下一代人。”阿什莉说。

威尔逊的曾外孙女阿什莉与周纪穆外孙女俞冬在鼓楼医院拥抱

如今,南京大屠杀历史早已从个人记忆、家族记忆、城市记忆、国家记忆上升为世界记忆。鼓楼医院矗立在繁华的南京城区,见证着至暗时刻这座城市未曾熄灭的希望,无声诉说着自1937年至今中国同胞与国际友人传播历史真相与和平之声的共同努力,提醒吾辈自立自强、牢记历史、珍爱和平。

文稿/方紫薇

——————

资料来源:

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆官网 《鼓楼医院:83年前留守危城,今天出征疫区》《国际医生节 | 向87年前留守南京的中美医生致敬!》《国际医生节 | 点亮危城的“白衣之光”》

人民政协报 《屠城危难中的守护者——南京大屠杀前后鼓楼医院的医疗救治活动》

南京鼓楼医院公众号《守护危城的“生命之光” | 南京大屠杀期间的鼓楼医院》