科技日报记者 陈可轩

1945年9月,抗战胜利的消息传来时,裴久诚的爷爷默默流下了眼泪。“他终于盼到了抗战胜利,但他想念的孩子没有回家。”在中国人民大学家书博物馆,裴久诚说起叔父裴超的故事,声音有些哽咽。

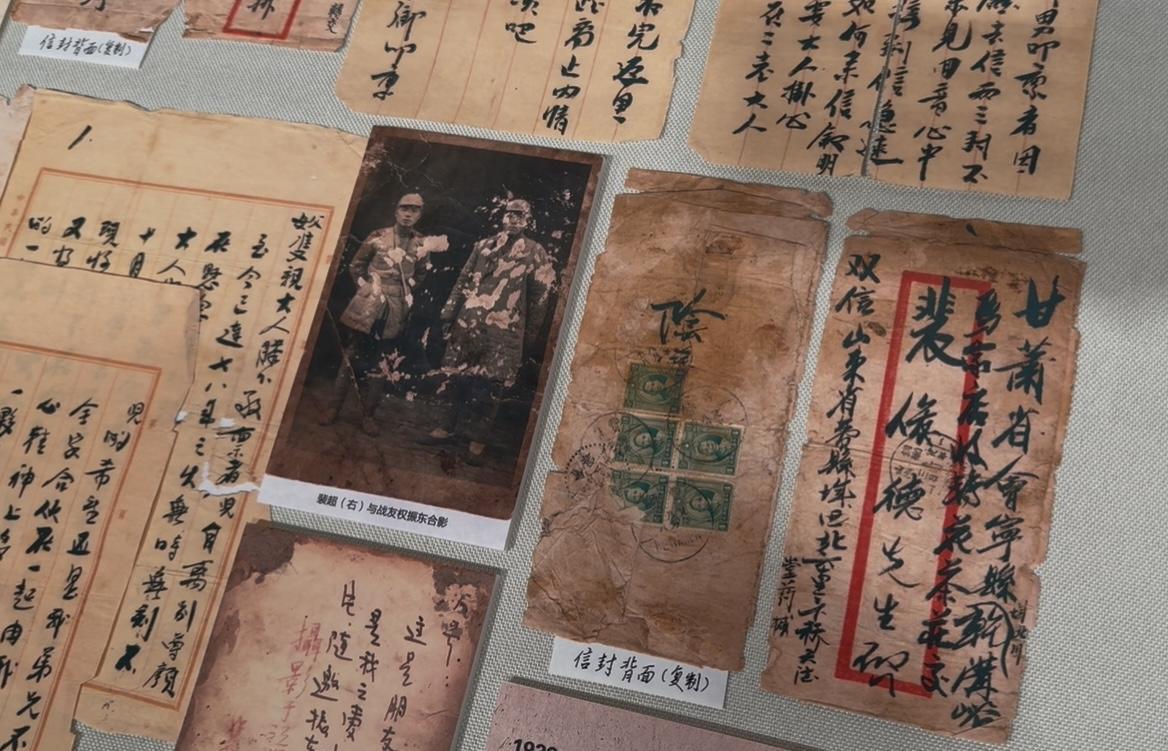

九一八事变后,中国人民开始了长达十四年的不屈抗战。1936年10月,红军三大主力在甘肃会宁胜利会师,当地青年裴超毅然参加了红军,踏上了保家卫国的征程。

这一别,就连一句寻常的“报平安”,都成了裴家遥不可及的奢望。

终于,第一封家书到了!三年,等来了两页纸。1939年8月,他在山东费县。一年后,又收到三页纸,他在江苏盐城。而裴超直到离家的第5年,才在1941年的第三封家书中,说自己收到了家里的来信。这一次他写了足足五页纸。

“我虽在外,心犹在家”,在第三封家书中,裴超反复表达对家人的挂念,恳请兄嫂、弟弟代为尽孝照顾父母,并希望妻子体谅自己,家庭和睦。“贤妻,自从咱分离已数载,知你心中挂念非常得很,但我今天立即回家是没有可能的……我知道咱们是从小订婚的,绝不会在外再娶。”

抗战时期,日寇搜检严密,为了不让亲人受到牵连,裴超从没提过自己打了什么仗、在哪个部队,只在信中以“暗语”的形式,隐约透露近况:“我今不言,你也即知我的工作。”从三封家书的发信地点看出,他所在部队的轨迹与八路军、新四军的足迹吻合,写第三封家书时,裴超应该还是前线的战士。

“只有这三封信。家里再也没有收到过叔叔的来信,不知道他到底发生了什么……”裴久诚有些遗憾。

这是一名失散的普通抗战士兵。裴超,他的名字不见于历史记录,也没人知道他的故事。在那个特殊岁月,浴血奋战,却再无音讯。

今年7月,裴久诚向中国人民大学家书博物馆捐赠了叔父裴超在抗日战争时期的这三封家书,期待未来能找到失散亲人的消息。

“家书是传承红色记忆、赓续中华文脉的重要载体。这三封家书展现了革命军人家庭生活的另一面,反映了抗战先辈舍小家为大家的崇高情怀。”中国人民大学家书博物馆副馆长、家书文化研究中心主任张丁表示,家书不仅是普通百姓的人生写照,也是社会环境和历史背景的真实见证。

同时,家书中寄寓着浓浓的亲情,其中蕴含着中华民族待人接物的传统美德,具有丰富的教育价值。“爱国主义教育、思想道德教育、社会主义核心价值观教育,优良家风教育都能在家书里面找到充分对应的素材,并且这些素材非常贴近人们的日常生活,有故事,有情感,读起来不枯燥,容易引起共鸣。”张丁说。

目前,家书博物馆收藏家书8万余封,常设展展出从明末清初至今的近3000封,设有红色家书、抗战家书、两岸家书等重点展示单元。既有陈独秀、梁启超致胡适的名人手札,也有战争年代普通人给家人报平安的思念信,有写在手绢上的侨乡家书,还有父亲给幼儿园女儿写的“图画信”,不一而足。

对于许多中国人民大学师生而言,这座博物馆位于每天上下课的必经之路上,无需预约,随时能“打卡”参观。

“我第一次来家书博物馆是趁着课间来收集纪念章。意外发现原来家书的内容这么丰富,每一封信、信中的每一句话,以及信背后那些动人的故事,都让我感触颇深。慢慢地,我与家书博物馆结缘,成为一名志愿讲解员。”中国人民大学公共管理学院博士生沈明辉说,“每当我将这些内容讲给听众时,自己仿佛也在进行一场跨越时空的精神对话。这段经历深刻塑造着我的价值观,影响着我的人生选择。”

近年来,家书博物馆一直致力于用好校馆资源,推广家书文化育人价值,联合学校相关部门组织师生参观,并鼓励学生利用假期返乡寻访家书、调查家书保存情况,为家书抢救工作提供支持。同时,家书博物馆指导成立了全国高校首个家书文化学生社团——中国人民大学家书学社,使学生成为家书文化的传播者。未来,家书博物馆将进一步结合思政教育,组织引导大中小学生走进博物馆,开辟第二课堂,与红色家书、抗战家书等面对面,近距离感受革命先烈的精神力量和优秀传统文化的魅力。

(科技日报记者 陈可轩 摄)