一

今日延安,乡村焕彩。这是革命红奠定的底色,生态绿描绘的图景,与此时漫山遍野的丰收金一起,擘画着物质丰裕和精神富足的新画卷。

80多年前,中国共产党人在延安,用三年时间做到了“十个没有”,党风带民风,整个社会风气为之一新;延安文艺座谈会,明确文艺为大众服务,农民的首创精神得到尊重;党的文艺工作者活用传统文艺形式,改造乡村陋习,形塑新型乡村……风清气正、文艺繁荣,为革命最终胜利凝聚起强大精神力量。

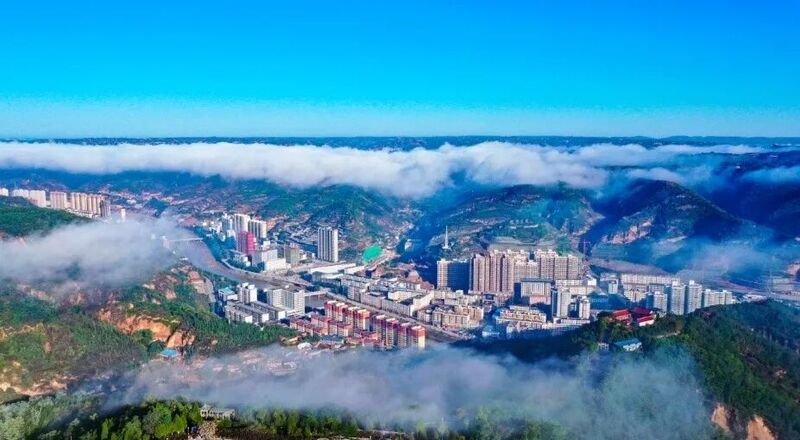

时光流转,一脉相承。如今,在习近平文化思想的指引下,延安乡村文化赋能,新风扑面:安塞区南沟村村委会公示栏里,新“十个没有”的内涵与时俱进,潜移默化规范着干部群众的行为;宝塔区赵家岸村的广场上,陕北说书唱出移风易俗新风尚;延川县中塬村的村民们,用火红的陕北秧歌扭出新时代火红的日子和农民的精气神……中国文明乡风大会即将在这里召开,围绕“文明,让乡村更美好”的主题,为推动文明乡风建设集聚起各方智慧和力量。

习近平总书记指出:“乡村振兴既要塑形,也要铸魂。要深入挖掘、继承、创新优秀传统乡土文化,弘扬新风正气,推进移风易俗,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,焕发乡村文明新气象。”

乡村文化与文明乡风,互为表里。源远流长的优秀传统文化是涵养乡风最宝贵的资源,新时代的文明乡风是滋养乡村文化最持久、最深沉的动力。党的二十届三中全会提出,实施文明乡风建设工程,为乡村文化振兴和精神文明建设指明了方向和路径。

文明乡风是什么?是守望相助的乡土文化传承,是齐心协力过好日子的精神头,是荡漾在百姓心间的获得感、幸福感、安全感。文明乡风滋养着乡村的每一寸肌理,塑造着农民的精神世界,让乡村在现代化进程中既守住“乡愁”,又握紧“未来”。

乡村振兴,文化为魂。文化振兴在乡村振兴中,具有标志性意义,没有文化振兴,就不是真正的乡村全面振兴。如果说,产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕是乡村振兴的“筋骨”,那乡风文明便是浸润其间的“灵魂”——她从农耕文明的沃土中萌发生长,在汲取新时代精神力量中迭代升级,既是维系乡村文化根脉的精神纽带,更是破解城乡发展失衡、激活乡村内生动力的关键密码。

二

城乡中国,一半是城,一半是乡。

世界上没有哪个国家,在春运短短一个月内,数以亿计的人流返乡又离乡;也没有哪个国家,有2亿多人口一脚进城,一脚留乡。从乡土中国到城乡中国,涌动着中国式现代化的巨大活力,同时也发出时代的灵魂叩问:现代化的城市与乡村,如何共融共生?

2017年,乡村振兴大幕拉开。八年时光倏忽而过,在“十四五”收官、“十五五”启幕之际,当我们把目光再次投向乡村——

在亦古亦新的时尚古村落里,在独具美学价值的乡村博物馆里,在包裹于绿水青山间释放“情绪价值”的乡间民宿里,在一颗小球踢出千亿元大产业的文体浪潮里,在一拨拨涌入乡村去“班味儿”的人群里,答案已然清晰。

乡村,从来不是城市的附庸;乡村的未来,根本上并不依赖于外部,而在于自身独特的文化价值。200多万个自然村就是星罗棋布于中华大地的一个个文化单元,共同织就了光辉灿烂的中华文明。她们如颗颗正待精雕细琢的璞玉,跟随现代化不断向前的脚步,踏着乡村全面振兴的节拍,散发出独有的光彩。

有着“绿野仙踪”美名的安徽黄山西溪南村,一江碧水穿村而过,两岸枫杨林浓荫如盖,宛若仙境。村里有保存完好的明代徽派建筑,入选世界灌溉工程遗产的徽州堨坝也坐落于此。

自从两年前在社交媒体平台上爆火,西溪南的每个假日都会迎来蜂拥的人群,去年旅游收入突破2亿元。看着那人头攒动于古建筑之间,孩童挽起裤腿在溪边嬉闹,踌躇满志的外来创客来到村里开民宿、咖啡馆、书吧,你会不由得为乡村感到骄傲:我们可以走出乡村,却始终离不开乡村,她给予我们的不仅是独一无二的精神滋养,还有文明的厚重底蕴和发展的无限空间。

文化潜能的释放,文明乡风的润泽,让一批批有生命力的新乡村与现代化城市相互映照,各美其美。甚至,乡村文化建设的丰硕成果也激发着城市的灵感。

3年前,在贵州黔东南偏僻的山村里,一球激起千层浪,台盘村“村BA”创造了引爆千亿流量的现象级体育赛事;2年前,还是在贵州,榕江“村超”携“超”能量而来,全县村集体经济收入从2022年的5890万元增长到2024年的1.21亿元,榕江也一跃升为GDP百亿县。

体育,这扇旋转门背后,推开的是山水、人情与烟火。3年间六赴台盘的湖南球迷组成摩托车队,风雨兼程8个小时赶到赛场,只为奔赴一场篮球盛会。难得的是,这里的物价依然亲民,民风依然淳朴,全国甚至全球的球迷来到这里,都能感觉到“家的温暖”。

西南春雷,激荡江东。今年上半年,这场源于西南乡村的群众体育活动,在东南经济强省江苏、浙江的城市群擂响战鼓。虽赛事各有天地,但政府引导、市场主导、群众主体的内核,“文商体旅”深度融合的模式被完整复制,赣超、川超、渝超……在“村字号”率先玩明白了的群众体育活动赛道上,跟跑的城市群还在不断壮大。

以文铸魂,以艺赋美。广袤田野上的实践证明,文艺赋美乡村,最深厚的资源禀赋与最可依靠的力量,恰恰深植于乡村自身。而乡村开启的这场“本土文艺复兴”,让传统的、古意的、乡土的文化实现了现代化表达,从而再度领跑时代。

三

习近平同志在浙江担任省委书记时曾有一段论述:多年来,我们被经济发展水平低下这么一个烦恼困扰;现在经济发展了,温饱问题逐步解决了,老百姓的精神文化需求就会呈现出爆发式的增长,就会产生多个烦恼。解决这些问题,主要还是要靠文化。

这一关于物质与精神的辩证论断极具前瞻性,浙江20余年的乡村巨变,全面而深刻地印证了其思想伟力。今日之江大地,有如画的自然风光,更有“一步一文化”的独特韵味,“开门就是花园、全村都是景区”,一个个神形兼备的新村,演绎出人文经济学的生动样板。

放眼全国,乡村文化的产业价值日益凸显。7000亿元、8000亿元、9000亿元,从2022年到2024年,全国休闲农业营业收入一年登上一个千亿元台阶。人们用脚投票,为了游戏《黑神话·悟空》带火的精湛古建奔赴乡村,为了一睹千年苗寨古韵、亲手体验非遗技艺奔赴乡村,来一场“村游”成为人们假日休闲的标配,乡村休闲游已成为场景创新、业态融合最活跃的领域之一。

物质的积累也在不断反哺村民的精神生活,村里的公共文化空间和文化设施建起来了,不仅成为吸引城里人的“打卡点”,更成为村民丰富精神生活的“加油站”。

在浙江,最偏远的山村里,也时常荡漾着文化礼堂里的欢笑,散布全省的千余间乡村博物馆延续着乡村文脉,更在不断提升着村民的文化自信。在湖南,作家周立波的故乡清溪村里,中国当代作家签名版图书珍藏馆和21间作家书屋,让近者悦、远者来,村民开始养成阅读的习惯,不少人还拿起笔开始写作。

新时代文明实践活动,更新了空间载体,也升级着创新表达。

内蒙古科尔沁右翼中旗的《村闻联播》,让村干部、农牧民自己当主播,田间地头、村巷广场变成“直播间”,农民群众从“被动听”变为“主动讲”;浙江海宁市李家村的“李家播报”,用方言土语讲明白党的创新理论、社会主义核心价值观等“大道理”,村民也可“播报”自家难事烦心事,村干部现场领办……这些冒着乡土气息又有时代感的好办法,真正把精神文明建设做到了农民群众的心坎上,让农民既“富口袋”,也“富脑袋”。

从物质到精神,再到二者的相互反哺交融,这条道路印证了一个朴素而深刻的道理:乡村振兴,不仅是产业的振兴,更是文化的复兴、精神的焕新。在物质丰裕与精神富足的同频共振中,中国乡村正书写着属于自己的现代化答卷——那里有记得住的乡愁,也有看得见的未来;有传统价值的守望,也有现代生活的便捷;有青山绿水的自然,也有充盈心灵的文化。

这或许就是文明乡风建设的愿景——让乡村成为物质与精神同样丰盈的美好家园。

四

一场酒席、一个红包、一份彩礼,看似平常事,却关系着万千农民家庭的生活质量。

乡土社会,人情大于天。如果说,高额彩礼、大操大办、人情攀比、厚葬薄养,是文明乡风建设中的难点、堵点;那么,移风易俗就是实现乡风文明目标的关键路径、重要抓手。

移风易俗,既要破除陈规陋习,又要树立文明规范;既要依托传统文化资源,又要不断创新形式赋予其新的时代内涵;既要讲方法,更要重温度,唯有四两拨千斤的巧思与智慧,才能逐步化解沉疴顽疾。当下的风俗之变,已不再局限于简单纠偏,而是转向一场更为深刻、系统的乡土文明现代化转型。

农民主体性得到尊重,“硬性约束”转变为“柔性引导”——

在西南边陲的云南腾冲,一塘火、一盏灯,村民搬着竹椅围坐起来,升腾的袅袅炊烟中,自然而然打开心扉。塘火会的灵感正是源于当地老百姓的生活习惯,酒席不超20桌的村规民约怎么落实,村里要修路部分村民不同意怎么解决,都在一场场围火夜话中达成共识。村民说,火苗燃起,烤得人心也暖了。

在台盘村,“多个球场、少个酒场;多场球局、少场赌局”成为耳熟能详的文明新风口号。有村民自豪地说:“以前是打牌、喝酒、吵架多;现在是锻炼、观赛、学习多。”

多元协同性更加凸显,“单一宣教”转变为“多元赋能”——

向传统文化借鉴古老智慧。陕西蓝田,中国历史上第一部乡约《吕氏乡约》诞生地,当地汲取乡约传统融入基层治理,“枫桥+乡约”让矛盾不出村,“蓝田新婚礼”用诵读乡约的仪式感取代低俗婚闹,千年乡约焕发新生机。

向文艺活动汲取精神动力。内蒙古的乌兰牧骑文艺队、山东的“村村有好戏”,将移风易俗小品、小戏、小剧搬上舞台,到农民中去演,搬上手机小屏,让更多农民看见,文艺成为成风化俗的春风。

追求持续性成为共识,“运动式”转变为“常态化”——

广东佛山一场婚礼上,新娘子没有收下红包,只是轻轻折起一个角,便还给了宾客。折角退礼,既照顾到客人的情面,完成了情感传递,又卸下了经济负担,于无声中告别了“人情债”的旧俗。视频在网络刷屏后,网友纷纷建议“推广到全国”。

在湖南茶陵龙匣村,一斤猪肉价随礼已经延续30年,不仅写入村规民约,更成为村民日用而不觉的习俗,让广大网友直呼“羡慕”……这些实用、好用、农民群众乐于接受的好方法,才是管长远、可持续之道。

风俗习惯的改变,背后是乡土社会秩序与现代社会治理的融合之道。新风尚的培育,需要破旧立新的勇气,更需要入脑入心的智慧。以往个别地方靠行政命令“一禁了之”的方式显然行不通,而运用村规民约、红白理事会、文明积分激励等方法“软硬合璧”、绵绵用力,方能润物无声。

五

新时代的农民,正在从曾经的被书写对象转变为扎根乡土的书写者。

“当一个庄稼人,把庄稼种好了,诗歌自然而然就从她的田野里生长出来了。”农民作家“田鼠大婶”裴爱民在西北荒漠种出诗意,她笔尖流淌的诗行里,能望见乡村四季、农家烟火。散文集《田鼠大婶的日记》出版后,3000册一售而空。

因写作摁坏13部手机的“拇指作家”马慧娟,用质朴的文字记录下家乡西海固从苦难走向振兴的时代变迁。马慧娟也连续两届当选全国人大代表,在更高平台上为农民发声。

新大众文艺是网络时代赋予每个普通人的机遇。活跃在网络的写作者中,有一群农民作家、农民诗人,他们的笔触朴素真挚,情感热烈,通过文字重塑着公众眼中的乡村和农民。

短视频平台则给了农民更大的创作空间,门槛低,速度快,人人皆可创作,人人都是主角。抖音平台最新发布的数据显示,近一年来有13.6亿条乡村短视频,见证着乡村的蓬勃生长,活跃在平台的9.5万个“三农”创作者,用镜头记录农家生活、农人故事、乡村美景,那些藏在大山深处的传统技艺、璀璨非遗,那些不为人知的小而美的古朴村落,就这样在亿万短视频用户指尖滑过。一同飞出大山的,还有百亿单“土特产”。

新时代的农民,正在从过去的观望者、被动接受者转变为“为自己代言”的创作者、主动参与者。

今年央视春晚舞台上,有两位农民身份的歌者:“水果姐”李桂芹和“大船哥”刘广局。他们没有经过专业音乐训练,李桂芹说自己“五线谱也不识”,但当那深情而动人的歌声响起,质疑烟消云散:他们值得站在最高舞台的C位上。走下央视舞台,刘广局又跟随大地流彩乡情艺术团奔赴各地乡村,唱农民、演农民、给农民看。他们是农民歌手,也是时代歌者,他们唱出了农民的心声,更唱出了农民的自信心、精气神。

源于农民群众自发参与的“村字号”并没有止步,已经从球类拓展至其他运动,从体育拓展至文艺,从一季延伸至四季,从一域盛放到百花齐放。去年,农业农村部主办的“大地流彩·全国乡村文化振兴在行动”中,“村晚”“村歌”“村舞”“村跑”“村钓”,接连不断在各地上演,频频“出圈”,带动起亿万农民自发参与的热情。

文明乡风,农民是主体。从线上创作到线下书写,从文学世界到文体活动,农民不仅作为一个焕发着时代精神、奋进向上的群像被历史记录,也作为一个个鲜活生动的个体创造着历史。从“送文化”满足农民基本文化需求,到“种文化”激活乡村文化内生动力,再到“创文化”农民成为文化振兴的主角,新时代的文明乡风就在这样的书写和创造中孕育生发,遍吹乡野。

六

文明乡风如一首优美又悠长的歌,回荡在希望的田野上。

从文艺赋美乡村唤醒文化基因,到群众性活动凝聚基层力量;从文化产业激活经济活力,到移风易俗涵养文明新风,乡村的变化不仅体现在“看得见”的村容村貌上,更体现在“看不见”的精神世界里。

今日之乡村,正在从“一处美”向“一片美”,从“环境美”向“生活美”,从“外在美”向“内涵美”蝶变。这深刻的变化,源于乡村振兴的实践伟力,源于亿万农民的伟大创造,源于中华优秀传统文化的深厚底蕴与时代精神的激荡交融。

深植于广袤乡土的文明乡风,必将为乡村全面振兴注入更加澎湃持久的精神动力,为民族复兴伟业筑牢更加坚实的文化根基。乡村,这个孕育中华文明的摇篮,必将在新时代绽放出更加夺目的文明之光!

(执笔:冯克 毛晓雅)